54 Петра

Феномен самозванства привлекает не только историков, но и писателей, художников, режиссеров. В отечественной истории есть два имени, которые присваивали себе чаще других. Это, несомненно, царевич Дмитрий, погибший в Угличе в 1591 году, и Петр III, убитый в Ропше в 1762 году. История зафиксировала более полусотни случаев рассказов о якобы сбежавшем из-под ареста императоре. Во многом причиной этого стали обстоятельства смерти Петра Федоровича.

Моя библиотека

К 1762 году российские правители уже должны были понять и принять, что их положение на троне может в любой момент стать шатким – недаром у потомков этот период русской истории будет носить название «эпоха дворцовых переворотов». Но Петр III как будто не хотел этого признавать. В итоге его погубили два качества, которые могут показаться взаимоисключающими: уверенность в себе и малодушие.

Уверенность в себе выражалась в его полной убежденности в законном положении на престоле и пренебрежительной снисходительности, которую император проявлял, когда ему намекали на опасность со стороны супруги. А ведь она времени зря не теряла: расположила к себе придворных, активно распространяла нелицеприятные слухи о Петре III, включая намеки, что их сын Павел был зачат вовсе не на супружеском ложе, всеми силами старалась демонстрировать набожность и верность всему русскому и православному. Более того, Петр Федорович не опасался ни гвардии, ни Сената, хотя Фридрих II торопил его с венчанием на царство и предостерегал от необдуманных шагов.

Гвардия к середине XVIII столетия уже давно сравнивалась то с янычарами, то с преторианцами, то есть ассоциировалась исключительно с силой, при помощи которой придворные группировки решали свои задачи. И гвардейцы это прекрасно понимали. Поэтому известие о том, что они будут отправлены на войну против Дании, было встречено с возмущением. Но этого явно было недостаточно, чтобы изменить присяге. На помощь пришли алкоголь и обман.

На деньги, полученные якобы от английского купца (да-да, знаем мы этих купцов, на их деньги уже не первый раз свергаются правители) было закуплено море водки, и братья Орловы с 26 июля угощали самых «активных» гвардейцев, в основном из Измайловского полка, а затем поползли слухи, что Петр III скончался. Это говорит о том, что заговорщики прекрасно понимали, что законный император может рассчитывать на большую поддержку. Да и уровень организации переворота был невысокий. Расчет был на специфику характера Петра. И он оправдался.

Несколько раз Петр III мог радикально изменить ход событий, тем более, что с течением времени среди гвардейцев наступало отрезвление (не только в медицинском, но и в когнитивном смысле). Но поначалу он не придал значения донесениям, а затем проявил то самое малодушие. И сдался на милость Екатерины.

Якобы ради его же безопасности Екатерина отправила мужа в Ропшу. Есть версия, что он должен был повторить судьбу Ивана Антоновича. Но окружение новой императрицы явно было другого мнения. Екатерина признавалась в письме Станиславу Понятовскому, что находится под давлением и не чувствует себя уверенно.

О том, что произошло в Ропше в начале июля 1762 года, можно писать исторические детективы. Источников не так уж мало, но как всем доверять? Много информации дают иностранцы, что логично, так как им никто не запрещал рассказывать об убийстве Петра III. Но особое внимание привлекают три письма Алексея Орлова Екатерине. С этими письмами тоже не все гладко: то они якобы пропали, то нашлись, но частично, а третье, ключевое, вообще может быть сфальсифицировано. Так или иначе, Алексей Орлов сообщает об ухудшении здоровья Петра III, прозрачно намекая, что от императора нужно избавиться, и охраняющие его гвардейцы готовы исполнить любой приказ.

Датский посланник Шумахер утверждает, что после первого письма Петра пытались отравить, но тот отказался выпить отраву. После второго письма о том, что император якобы «очень плох», в Ропшу едут хирург Паульсен (со странным набором хирургических инструментов, более подходящих для вскрытия, нежели лечения) и Григорий Теплов, известный сочинитель (во всех смыслах этого слова), который и станет автором официального сообщения о смерти Петра III от геморроидальной колики.

Третье письмо сообщает о гибели Петра III в драке с охраной. Многие уверены, что на момент получения письма императрицей Петр Федорович был мертв уже несколько дней. Шумахер утверждает, что состояние трупа полностью соответствовало удушению. Более того, даже ухищрения, направленные на придание телу пристойного вида, не помогли.

В непосредственном убийстве Петра III «обвиняют» (в основном французские источники) Алексея Орлова, Теплова, Барятинского и Григория Потемкина. Во время торжественной церемонии перенесения праха Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор Павел Петрович заставил именно Алексея Орлова нести императорскую корону перед гробом, а Барятинский шел рядом.

Основание для захоронения Петра III отдельно от других правителей нашлось без проблем: Петр Федорович так и не успел венчаться на царство. Но именно факт скромных, слишком поспешных, максимально не публичных похорон вкупе с подозрительными обстоятельствами смерти императора и породили слухи о том, что он жив, просто был спрятан.

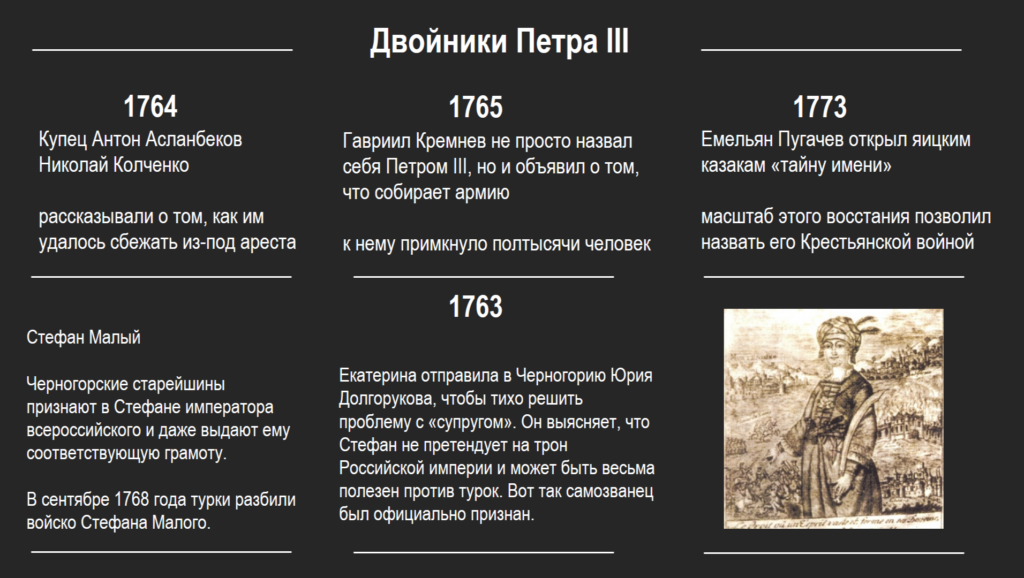

Одним из первых «чудом спасшихся» стал купец Антон Асланбеков, который в 1764 году в Черниговской губернии рассказывал о том, как ему удалось сбежать из-под ареста. Примечательно, что в это же время в этом же месте точно такую же историю поведал Николай Колченко. Обоих арестовали. Казак Федор Каменщиков себя императором не называл, но рассказывал, что ночами Петр III объезжает окрестности, чтобы узнать о несправедливости по отношению к простому народу.

Летом 1765 года прозвучал первый тревожный звоночек: в Воронежской губернии беглый солдат Гавриил Кремнев не просто назвал себя Петром III, но и объявил о том, что собирает армию. К нему примкнуло полтысячи человек, и справиться с самозванцем было нелегко.

С начала 1770-х гг. все чаще и чаще долетают вести, что свергнутый император нашел поддержку среди донских казаков. Стало известно еще о нескольких самозванцах, представителях разных социальных слоев – от беглого атамана до дворянина. Поэтому явление в 1773 году Емельяна Пугачева, открывшего яицким казакам «тайну имени», стало закономерным явлением. С той лишь разницей, что масштаб этого восстания позволил назвать его Крестьянской войной.

История пугачевского бунта неплохо известна. А вот то, что через год после смерти Петра III в Черногории появился еще один самозванец, знают немногие. Причем внешнее сходство с Петром было весьма явным.

Итак, Стефан Малый (видимо из-за роста). Так как сам герой постоянно менял имена и на ходу придумывал все новые и новые факты своей биографии, не будем делать акцент на его жизнеописании. Стефан нанимается батраком и, как было заведено, «открывается» своему хозяину. Черногорские старейшины признают в Стефане императора всероссийского и даже выдают ему соответствующую грамоту. Новый (и очередной) Петр III начинает триумфальное путешествие по Черногории. Его пытается обличить митрополит Савва, но, потерпев неудачу, сообщает о самозванце русскому послу в Константинополь.

Тем временем новый «царь Черногории» начинает проводить реформы: отделил церковь от государства, открыл массовую школу, реформировал уголовное законодательство. Подданные не могли нарадоваться.

Турция была в гневе, европейские страны обвиняли друг друга в расшатывании ситуации на Балканах. Больше всех, разумеется, была обеспокоена Екатерина: ведь Черногория была единственным союзником в регионе против Турции.

В сентябре 1768 года турки разбили войско Стефана Малого. А чуть позже началась русско-турецкая война. Екатерина отправила в Черногорию Юрия Долгорукова, чтобы тихо решить проблему с «супругом». И он решил. Решил, что Стефан не претендует на трон Российской империи, а, наоборот, весьма полезен против турок. Вот так самозванец был официально признан.

Турок это не устроило. И в 1773 году Стефан Малой был убит наемником. Тело «царя Черногории» было похоронено в монастыре в местечке Нижние Брчелы.

Любопытно, что была зафиксирована даже попытка выдать себя за Стефана Малого: автором столь сложной авантюры был албанец Стефан Занович. Самозванец самозванца. Такое даже Кристоферу Нолану не приснится.

Словарь понятий и терминов

Дворцовый переворот – силовая смена власти в стране, осуществляющаяся через заговоры групп придворных лиц и опирающаяся на поддержку военной силы.

Иван Антонович (Иван VI) – император (1740–1741 гг.) при регентстве его матери Анны Леопольдовны. В возрасте 1 года был свергнут Елизаветой Петровной и заточен в крепость. Убит через 22 года в результате попытки освобождения.

Преторианцы – императорская гвардия в Древнем Риме, часто принимавшая участие в свержении императоров.

Станислав Понятовский – последний король Речи Посполитой, фаворит Екатерины II.

Янычары – основа постоянного войска турецкой армии в XIV–XIX вв. Два корпуса янычар занимались охраной султана и его дворца. В XIX веке активно использовались в дворцовых переворотах.

Список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов

- Гордеев, Н.П. Реформаторство и самозванство в России XVII-XVIII веков, как культурно-исторический феномен : монография / Гордеев Н. П., М-во образования Рос. Федерации, Моск. пед. гос. ун-т. — Москва : МПГУ, 2003. — 306 с.

- Екатерина II без ретуши : [антология] / [сост. и предисл. А. Р. Фадеевой]. — Санкт-Петербург : Амфора, 2009. — 312 с.

- Переворот 1762 г. : Переворот тысяча семьсот шестьдесят второго года : Сочинения и переписка участников и современников / [С предисл. Г. Балицкого]. — 5-е изд., испр. 30-я тыс. — Москва : Образование, 1911. — 159 с.

- Петрович, Р. Степан Малый — загадка истории : (Рус. лжецарь в Черногории) / Растислав В. Петрович; Пер. с серб. С. Якшича и А. Зырина. — Белград : Стручна књига, 1996. — 228 с.

Библиографический список

- Болотов, А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков / [Сост., вступ. ст., с. 3-18, и примеч. А. В. Гулыги]. — Москва : Современник, 1986. — 766 с.

- Дашкова, Е.Р. Записки княгини Дашковой. — Москва : Захаров, cop. 2016. — 371 с.

- Екатерина II. Записки. — Москва : Захаров, cop. 2016. — 462 с.

- Жихарев, С.П. Записки современника : [воспоминания] / Москва : Захаров, 2004 (Екатеринбург : ГИПП Урал. рабочий). — 559 с.

- Мордовцев, Д. Л. Самозванцы и понизовая вольница : Ист. монографии Д. Мордовцева. Т. 1-2. — Санкт-Петербург; Москва : М.О. Вольф, 1867 (Санкт-Петербург). — Т. 1: Самозванец Степан Малый; Дополнительные данные о Степане Малом; Самозванец Богомолов; Пугачев; Пугачев до самозванства и первые действия самозванца до взятия Татищевской крепости; Самозванец Ханин. — 285 с.

- Осмнадцатый век [Текст] : исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым. — Москва : Типография Грачева и комп., 1869.Кн. 3. — 1869. — 589 с.

- Со шпагой и факелом : Дворцовые перевороты в России, 1725-1825 : [Сб. документов и материалов / Сост., вступ. ст., с. 5-20, коммент. М. А. Бойцова]. — Москва : Современник, 1991. – 588 с.

Публикации по теме

Официальному поисковому движению в нашей стране чуть более 35 лет. Данный факт выглядит весьма странным, так как в наши дни поисковики принимают активное участие в увековечивании памяти защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. В это движение активно включены дети, ему придается важное значение на государственном уровне.

Как же получилось, что только в конце 1980-х гг. поисковики были объединены в официальные организации? Тут можно высказывать много предположений, но стоит вспомнить, что нерабочим днем 9 мая стало только спустя 20 лет после Победы, а традиции ежегодных парадов на Красной площади и того меньше лет. Возможно, более актуальными казались задачи восстановления разрушенного на треть национального богатства, возможно, были политические причины. Нам интересно другое: кто были те первые люди, которые решили, что они не могут спокойно жить, пока на полях сражений остаются незахороненными и неопознанными тысячи и тысячи солдат, отдавшие жизнь за Отечество?

Несмотря на то, что ритмически стихотворение больше подходит Маяковскому, автор данного лирического посвящения – Марина Цветаева, которая заметила, что именно история о спасении людей с парохода «Челюскин» пробудила в ней желание писать. Трудно себе представить советского человека в 1934 году, который бы не следил за историей челюскинцев и спасающих их летчиков. А затем восемь (!) экспедиций пытались найти затонувший пароход. За это время успели родиться такие версии событий, что их авторы могут претендовать на должность президента клуба всемирной теории заговора. Попробуем разобраться и узнать, можно ли на данный момент ставить точку в этой истории.

Даже те, кто не был внимателен на уроках истории и прошел тему «Отечественная война 1812 года», как говорится, мимо, помнят, что русской армией командовал Михаил Илларионович Кутузов. Прилежные ученики вспомнят контурную карту и то, как обозначали командующих русскими армиями, которые были расположены вдоль западной границы – и среди них встречалась фамилия «Барклай де Толли». Ну а отличники точно расскажут, что командующим русской армией в начале войны был как раз Барклай, а после сражения под Смоленском его заменили на Кутузова: то ли потому, что иностранец, то ли тактику неверную выбрал… Нам кажется, что пора попробовать разобраться в тех событиях.

Из исторических персонажей XVIII века по частоте упоминаний в фольклоре с генералиссимусом Суворовым могут сравниться разве только Емельян Пугачев и Петр I: об Александре Васильевиче слагали песни, рассказывали байки и анекдоты, до нас дошла даже былина. А еще в народе было распространено поверье, что Суворов не умер, а спит, и в случае серьезной угрозы Родине он встанет на ее защиту.

Историю пишут победители. Это расхожее выражение недалеко ушло от истины и касается не только войн. В отечественной историографии значительная часть XVIII столетия осталась под броским наименованием «эпоха дворцовых переворотов»: правители сменяли друг друга, и не всегда это происходило на законных основаниях. Поэтому те, кто прибегли к силовому способу решения вопроса о престолонаследии, дабы оправдать свои действия заботой о делах государства, не жалели сил в очернении предшественника. Особенно не повезло Петру III.

В наши дни Сергея Эйзенштейна часто обвиняют в том, что его фильм «Броненосец „Потемкин“» – это типичная агитка, которая спровоцировала неверное понимание событий 1905 года.

Но режиссер и не снимал документальное кино. Он говорил, что его задачей было показать человека, который гордо поднял голову и готов бороться за будущее всех людей. Что, без сомнения, удалось.

Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925 г.) стабильно входит в рейтинги лучших фильмов всех времен и народов. Как часто случается с творениями данного режиссера, многие воспринимают события 1905 года именно так, как это показано в ленте.

Почему же «Броненосец „Потемкин“» прочно занял свое место в истории кинематографа? И почему соответствие историческим событиям здесь не так важно?

Практически каждая статья об Александре Невском содержит упоминание о военном таланте князя. Его имя можно часто встретить в различных рейтингах выдающихся полководцев. И небезосновательно главными победами называют Невскую битву и Ледовое побоище.

В открытых источниках можно встретить хрестоматийное описание сражения на Чудском озере, например, «лед затруднял движение тяжелой рыцарской конницы, зато на льду было легче действовать русским дружинникам и ополченцам» или «рыцари построили свои войска в форме клина («свиньей»)». Какая информация о Ледовом побоище на данный момент опровергается специалистами, но продолжает публиковаться в самых разных изданиях?

Иван III остался в истории как Иван Великий: при нем практически завершилось объединение русских земель вокруг Москвы; Русь стала независимой, более того, вела успешные военные действия с осколками когда-то столь грозной Золотой Орды.

На памятнике «Тысячелетие России» рядом с Иваном III скульптор Микешин изобразил фигуру воеводы Даниила Холмского. Кто же этот почти забытый сейчас полководец?

В сентябре 2023 года в здании штаба Черноморского флота в Севастополе случился пожар, в котором чудом уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова. И тогда многие вспомнили о великом полководце, который не проиграл ни одного сражения и не потерял ни одного корабля. За какие заслуги Федор Ушаков (1745-1817 гг.) стал покровителем военно-морского флота?

Подробностей биографии Федора Федоровича в открытых источниках достаточно. Немалое внимание уделено и сражениям, в которых Ушаков командовал русской флотилией. Но заслуги Ушакова – это не только талант тактика и способность быстро оценить сильные и слабые стороны как свои, так и противника. Не только благочестие и образ жизни, которые позволили Русской православной церкви канонизировать его. Ушаков – это олицетворение русского флота, которым мы по праву гордимся. Чтобы осознать это, стоит обратиться к непродолжительному периоду деятельности Ф.Ф. Ушакова в период 1787-1891 гг., когда флот создавался.

Эпоха авангарда в нашей стране стала временем поиска и открытий, которые перевернули понимание не только отечественного, но и мирового искусства. Пока в качестве единственного варианта предъявления действительности не был директивно установлен социалистический реализм, каждый вид искусства пополнился новыми приемами, формами и подходами. Нередко этих подходов было несколько, что побуждало творческие споры, временами перерастающие в настоящее соперничество.

Сейчас дискуссия о том, какое кино требуется зрителю — художественное (игровое) или документальное (неигровое) — кажется немного искусственной: следуя разным законам, предписанным жанром, кино отражает взгляд творца на реальность, приглашая зрителя посмотреть на мир его глазами. Но в 1920-е годы, когда только предстояло определить место и роль разных направлений кинематографа в жизни общества, соперничество Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, подогреваемое прессой, с увлечением следившей за спором двух новаторов, казалось принципиальным.

Красный командир на Гражданской войне,

Красный командир на горячем коне…

Таким нам и представляется легендарный комдив Василий Иванович Чапаев. Правда нужно отметить, что реальному Василию Ивановичу в 1915 году перебило сухожилие на руке (она так и не восстановилась), а затем последовало ранение в ногу. Также надо помнить, что в Первую мировую войну он служил в пехотном полку, а до войны его деятельность была далека от верховой езды. Поэтому лихим кавалеристом он не был, старался передвигаться на автомобиле.

Но у киногероя не может быть таких проблем, поэтому на экране Чапаев на лихом белом коне ведет красноармейцев в атаку.

Фольклорного героя нарочно не придумаешь. Из огромного количества персонажей устного творчества, литературы, музыкального и изобразительного искусства в культурный код народа попадают единицы. И заранее не предсказать, кому повезет (или наоборот) остаться в памяти народа.

Каким образом командир дивизии, каких, в общем-то, во время Гражданской войны было множество, проделал путь до практически мифологического героя, персонажа народного творчества?