Найти и не сдаваться

Несмотря на то, что ритмически стихотворение больше подходит Маяковскому, автор данного лирического посвящения – Марина Цветаева, которая заметила, что именно история о спасении людей с парохода «Челюскин» пробудила в ней желание писать. Трудно себе представить советского человека в 1934 году, который бы не следил за историей челюскинцев и спасающих их летчиков. А затем восемь (!) экспедиций пытались найти затонувший пароход. За это время успели родиться такие версии событий, что их авторы могут претендовать на должность президента клуба всемирной теории заговора. Попробуем разобраться и узнать, можно ли на данный момент ставить точку в этой истории.

Моя библиотека

Челюскинцы! Звук –

Как сжатые челюсти.

Мороз из них прёт,

Медведь из них щерится.

И впрямь челюстьми

– На славу всемирную –

Из льдин челюстей

Товарищей вырвали!

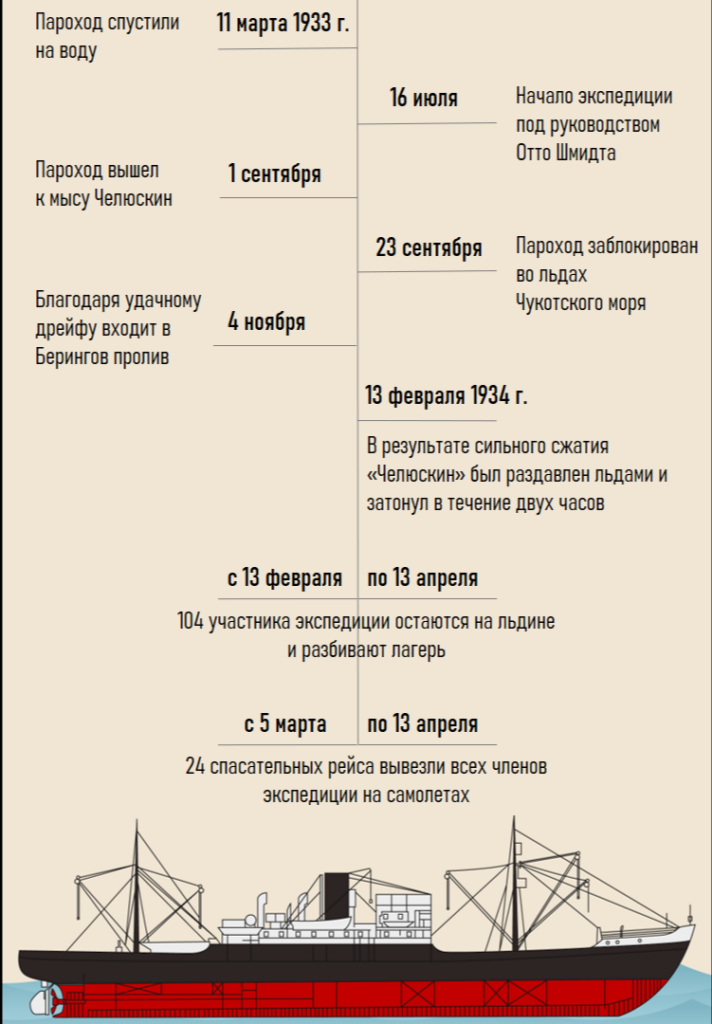

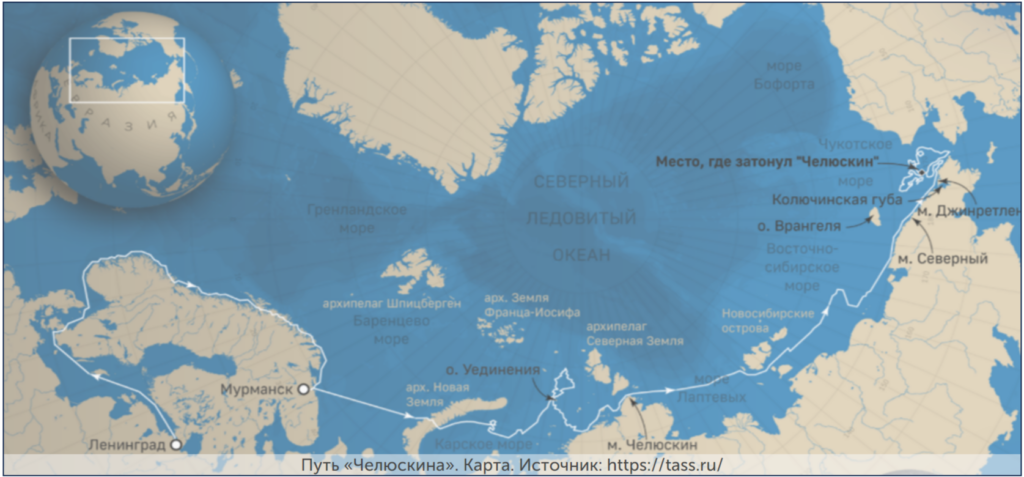

Попробуем кратко изложить ход событий, чтобы погрузиться в контекст. Вопрос использования Северного морского пути впервые был поднят при Петре I, и с тех пор целый ряд экспедиций пытался добраться из Архангельска до Камчатки. Арктический исследователь Отто Шмидт в 1933 году уже во второй раз решил совершить опасное плавание: годом ранее его корабль получил серьезные повреждения в Чукотском море.

2 августа 1933 года пароход «Челюскин», произведенный в Копенгагене, вышел из Мурманска, взяв на борт 112 человек во главе со Шмидтом. И уже через неделю корабль получил первую пробоину, которую удалось починить силами команды. Но ситуация ухудшилась: в сентябре «Челюскин» вмерз в лед и начал трехмесячный дрейф, все больше и больше сжимаемый льдами. 13 февраля 1934 года Отто Шмидт отправил в Москву радиограмму: «В 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов».

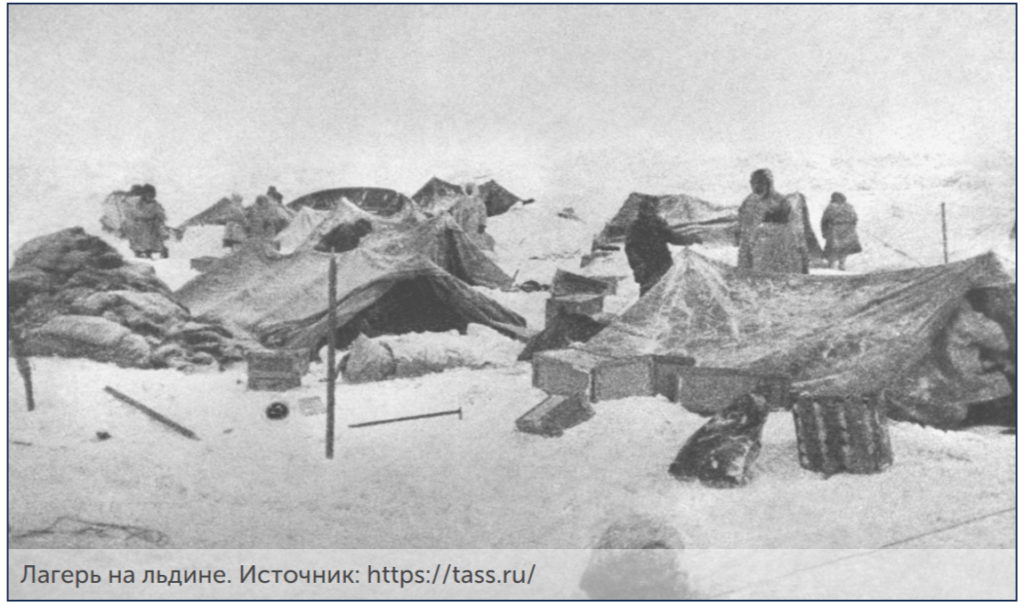

Практически все находившиеся на борту сумели высадиться на лед (погиб один человек, еще несколько были ранее отправлены на большую землю в связи с болезнью). И два месяца 104 человека жили в лагере в условиях Арктики. До затопления челюскинцам удалось перенести с парохода уголь, кое-какие материалы и оборудование, из которых были построены бараки и взлетные полосы, ибо другого варианта спасения «пленников» не было: три группы самолетов были отправлены на помощь, и каждый летчик совершил несколько перелетов, так как брать на борт много людей было невозможно, а также нужно было дожидаться соответствующих погодных условий.

Именно в этих условиях проявились потрясающие качества Отто Шмидта. Он прекрасно понимал, что крайне важно сохранить позитивный и конструктивный настрой в коллективе, поэтому во льдах Арктики издавалась стенгазета, читались лекции, метеорологи (так и не добравшиеся до станции на мысе Врангеля) продолжали наблюдения (именно после этих событий в СССР станут создавать дрейфующие метеостанции).

23 рейса – и все 104 человека были благополучно доставлены в чукотское становище. Летчики, спасшие экипаж «Челюскина», стали первыми в истории Героями Советского Союза. После экспедиции стало очевидно, что Северный морской путь не будет покорен без ледоколов, и в нашей стране началось строительство арктического флота.

Как будто история очень понятная, яркая, героическая и со счастливым концом. Буквально одно обстоятельство не давало покоя: поиск затонувшего парохода. Несмотря на то, что место Отто Шмидт передал достаточно точно, первые экспедиции не дали никаких результатов: мощные течения, мутная вода, отсутствие необходимого оборудования.

В 1989 году появилось сообщение об обнаружении «Челюскина» американцами. Ученый-океанограф Сергей Мельникофф рассказал, что он ориентировался на координаты Шмидта, но пароход оказался немного в стороне: 68° 18′ 05» северной широты и 172° 49′ 40» западной долготы. Позже Мельникофф рассказывал, что он не считает себя первооткрывателем, так как в 1974 году водолазы МВФ из г. Магадан уже находили «Челюскин» в результате погружения с подводной лодки. Об этом ученый якобы знал из рассказов самих водолазов.

Экспедиция 2004 года под названием «Челюскин–70» завершилась провалом. От руководителя поиска Алексея Михайлова звучало несколько объяснений фиаско: от проблем с оборудованием до фальсификации координат в советский период. Сергей Мельникофф подверг все высказанное сомнению: он не верил в факт сокрытия места гибели «Челюскина» и считал, что идея использования глубоководного управляемого робота в воде с сантиметровой прозрачностью изначально была обречена.

Поэтому, когда в 2006 году Михайлов вновь заявил, что «Челюскин» найден, Артур Чилингаров предостерегал от того, чтобы праздновать раньше времени. «Других таких кораблей в этих координатах не могло быть. Однако совершенно точно мы будем знать это уже после экспертизы», – заметил Алексей Михайлов. В этот раз со дна были подняты фрагменты корабля. Их фотографии и пробу металла отправили в Копенгаген, по месту «рождения» парохода, где и подтвердили принадлежность образцов «Челюскину». Первую качественную подводную съемку парохода произвели только в 2020 году.

Осталось разобраться с удивительными версиями гибели «Челюскина». «Первой ласточкой» стала публикация в газете «Известия» статьи Анатолия Прокопенко (1997 г.). Он утверждал, ссылаясь на некий архив летчика Молокова, что рядом с пароходом вмерзла в лед баржа с заключенными, поэтому и не стали прибегать к иностранной помощи, а предпочли справиться сами, да еще и место засекретили так, что несколько экспедиций один пароход найти не могут.

История была подхвачена Эдуардом Белимовым, в чьем (более художественном) исполнении появилась невероятная история о втором корабле под названием «Пижма», на котором эти самые заключенные и находились. Иосиф Закс примерно в это же время рассказал газете «Вёрсты» фантастическую историю о том, как вместе с «Пижмой» были затоплены 2000 заключенных, направлявшихся в лагерь на Чукотке.

Фактов, указывающих на нелепость выдвигаемых гипотез, достаточно: свидетельства «челюскинцев», наличие в СССР только одного парохода, способного совершить арктический переход, отсутствие в регистрационных книгах информации о судне «Пижма». Исследователь Роберт Конквест составил полный перечень судов, которые использовали в СССР для конвоирования заключенных, – там тоже нет упоминаний ни о мистической «Пижме», ни о любом арктическом рейсе с заключенными в 1933 году.

Как правило, подобные авторы в принципе не сильно утруждают сбором доказательной базы. В 1990-е годы и начало нулевых подвергать сомнению героические страницы прошлого нашей страны было модно и, местами, даже прибыльно, ведь за подобные публикации щедро платили из иностранных фондов. А у нас в памяти пусть останется невероятный подвиг челюскинцев и летчиков.

Словарь понятий и терминов

Дрейф – медленное постоянное перемещение, в данном случае, судна в морях и океанах под влиянием ветра и течений.

Дрейфующая станция – научно-исследовательская станция, создаваемая на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Ледокол – вспомогательное судно ледового плавания, предназначенное для поддержания и продления навигации в замерзающих бассейнах.

Отто Шмидт (1891–1856 гг.) – советский математик, геофизик, исследователь Севера.

Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично – Тихого океана (Берингово море).

Семён Челюскин (ок. 1707 – 1764 гг.) – русский полярный мореплаватель, офицер флота, участник Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг.

Список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов

- Александр Андреев. Трагедия «Челюскина»: авантюра Отто Шмидта или риск первооткрывателей? / Русское географическое общество. URL: https://rgo.ru/activity/redaction/articles/tragediya-chelyuskina-avantyura-otto-shmidta-ili-risk-pervootkryvateley/

- Комплексная экспедиция РГО и Северного флота обследовала в Чукотском море затонувший пароход «Челюскин» / Русское географическое общество. URL: https://rgo.ru/activity/redaction/articles/kompleksnaya-ekspeditsiya-rgo-i-severnogo-flota-obsledovala-v-chukotskom-more-zatonuvshiy-parokhod-ch/

- Корякин, Владислав Сергеевич. Отто Шмидт / Владислав Корякин. — Москва : Вече, 2011. — 412 с.

- Могилевская, С.А. Лагерь на льдине / С. Могилевская; Под ред. В.О. Шмидта. — 2. изд., перераб. — Москва : Знак, 2003. — 145 с.

- Поход «Челюскина». Т. 1-2: Героическая эпопея / Под общ. ред. О. Ю. Шмидта, И. Л. Баевского, Л. З. Мехлиса. — Москва : Правда, 1934. — 2 т.

Библиографический список

- Буйко, Петр. Записки челюскинца / Петр Буйко. — [Ленинград] : Мол. гвардия. Ленингр. отд-ние, 1934 (тип. «Печатный двор» и тип. им. Котлякова). – 124 с.

- Миронов, А.Е. Поход «Челюскина» / Александр Миронов. — 2-е изд., испр. — Архангельск : Севкрайгиз, 1935. — 180 с.

- Дневники челюскинцев: По дневникам, записям и воспоминаниям участников героич. экспедиции / Сост. М. А. Дьяконов, Е. Б. Рубинчик. — Ленинград : Гослитиздат, 1935 (тип. им. Лоханкова). — 567 с.

- Турков А.А. Челюскинская эпопея 1934 года как ключевой элемент советской пропаганды освоения Арктики // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. — 2017. — Вып. 2 (55). — С. 37–44.

- Я держался рукой за один из трубопроводов на «Челюскине»… Интервью с человеком, обнаружившим затонувший пароход в 1989 году / URL: https://lenta.ru/articles/2004/09/02/melnikoff/?ysclid=lrxi4hprix42087260

Публикации по теме

Официальному поисковому движению в нашей стране чуть более 35 лет. Данный факт выглядит весьма странным, так как в наши дни поисковики принимают активное участие в увековечивании памяти защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. В это движение активно включены дети, ему придается важное значение на государственном уровне.

Как же получилось, что только в конце 1980-х гг. поисковики были объединены в официальные организации? Тут можно высказывать много предположений, но стоит вспомнить, что нерабочим днем 9 мая стало только спустя 20 лет после Победы, а традиции ежегодных парадов на Красной площади и того меньше лет. Возможно, более актуальными казались задачи восстановления разрушенного на треть национального богатства, возможно, были политические причины. Нам интересно другое: кто были те первые люди, которые решили, что они не могут спокойно жить, пока на полях сражений остаются незахороненными и неопознанными тысячи и тысячи солдат, отдавшие жизнь за Отечество?

Даже те, кто не был внимателен на уроках истории и прошел тему «Отечественная война 1812 года», как говорится, мимо, помнят, что русской армией командовал Михаил Илларионович Кутузов. Прилежные ученики вспомнят контурную карту и то, как обозначали командующих русскими армиями, которые были расположены вдоль западной границы – и среди них встречалась фамилия «Барклай де Толли». Ну а отличники точно расскажут, что командующим русской армией в начале войны был как раз Барклай, а после сражения под Смоленском его заменили на Кутузова: то ли потому, что иностранец, то ли тактику неверную выбрал… Нам кажется, что пора попробовать разобраться в тех событиях.

Феномен самозванства привлекает не только историков, но и писателей, художников, режиссеров. В отечественной истории есть два имени, которые присваивали себе чаще других. Это, несомненно, царевич Дмитрий, погибший в Угличе в 1591 году, и Петр III, убитый в Ропше в 1762 году. История зафиксировала более полусотни случаев рассказов о якобы сбежавшем из-под ареста императоре. Во многом причиной этого стали обстоятельства смерти Петра Федоровича.

Из исторических персонажей XVIII века по частоте упоминаний в фольклоре с генералиссимусом Суворовым могут сравниться разве только Емельян Пугачев и Петр I: об Александре Васильевиче слагали песни, рассказывали байки и анекдоты, до нас дошла даже былина. А еще в народе было распространено поверье, что Суворов не умер, а спит, и в случае серьезной угрозы Родине он встанет на ее защиту.

Историю пишут победители. Это расхожее выражение недалеко ушло от истины и касается не только войн. В отечественной историографии значительная часть XVIII столетия осталась под броским наименованием «эпоха дворцовых переворотов»: правители сменяли друг друга, и не всегда это происходило на законных основаниях. Поэтому те, кто прибегли к силовому способу решения вопроса о престолонаследии, дабы оправдать свои действия заботой о делах государства, не жалели сил в очернении предшественника. Особенно не повезло Петру III.

В наши дни Сергея Эйзенштейна часто обвиняют в том, что его фильм «Броненосец „Потемкин“» – это типичная агитка, которая спровоцировала неверное понимание событий 1905 года.

Но режиссер и не снимал документальное кино. Он говорил, что его задачей было показать человека, который гордо поднял голову и готов бороться за будущее всех людей. Что, без сомнения, удалось.

Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925 г.) стабильно входит в рейтинги лучших фильмов всех времен и народов. Как часто случается с творениями данного режиссера, многие воспринимают события 1905 года именно так, как это показано в ленте.

Почему же «Броненосец „Потемкин“» прочно занял свое место в истории кинематографа? И почему соответствие историческим событиям здесь не так важно?

Практически каждая статья об Александре Невском содержит упоминание о военном таланте князя. Его имя можно часто встретить в различных рейтингах выдающихся полководцев. И небезосновательно главными победами называют Невскую битву и Ледовое побоище.

В открытых источниках можно встретить хрестоматийное описание сражения на Чудском озере, например, «лед затруднял движение тяжелой рыцарской конницы, зато на льду было легче действовать русским дружинникам и ополченцам» или «рыцари построили свои войска в форме клина («свиньей»)». Какая информация о Ледовом побоище на данный момент опровергается специалистами, но продолжает публиковаться в самых разных изданиях?

Иван III остался в истории как Иван Великий: при нем практически завершилось объединение русских земель вокруг Москвы; Русь стала независимой, более того, вела успешные военные действия с осколками когда-то столь грозной Золотой Орды.

На памятнике «Тысячелетие России» рядом с Иваном III скульптор Микешин изобразил фигуру воеводы Даниила Холмского. Кто же этот почти забытый сейчас полководец?

В сентябре 2023 года в здании штаба Черноморского флота в Севастополе случился пожар, в котором чудом уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова. И тогда многие вспомнили о великом полководце, который не проиграл ни одного сражения и не потерял ни одного корабля. За какие заслуги Федор Ушаков (1745-1817 гг.) стал покровителем военно-морского флота?

Подробностей биографии Федора Федоровича в открытых источниках достаточно. Немалое внимание уделено и сражениям, в которых Ушаков командовал русской флотилией. Но заслуги Ушакова – это не только талант тактика и способность быстро оценить сильные и слабые стороны как свои, так и противника. Не только благочестие и образ жизни, которые позволили Русской православной церкви канонизировать его. Ушаков – это олицетворение русского флота, которым мы по праву гордимся. Чтобы осознать это, стоит обратиться к непродолжительному периоду деятельности Ф.Ф. Ушакова в период 1787-1891 гг., когда флот создавался.

Эпоха авангарда в нашей стране стала временем поиска и открытий, которые перевернули понимание не только отечественного, но и мирового искусства. Пока в качестве единственного варианта предъявления действительности не был директивно установлен социалистический реализм, каждый вид искусства пополнился новыми приемами, формами и подходами. Нередко этих подходов было несколько, что побуждало творческие споры, временами перерастающие в настоящее соперничество.

Сейчас дискуссия о том, какое кино требуется зрителю — художественное (игровое) или документальное (неигровое) — кажется немного искусственной: следуя разным законам, предписанным жанром, кино отражает взгляд творца на реальность, приглашая зрителя посмотреть на мир его глазами. Но в 1920-е годы, когда только предстояло определить место и роль разных направлений кинематографа в жизни общества, соперничество Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, подогреваемое прессой, с увлечением следившей за спором двух новаторов, казалось принципиальным.

Красный командир на Гражданской войне,

Красный командир на горячем коне…

Таким нам и представляется легендарный комдив Василий Иванович Чапаев. Правда нужно отметить, что реальному Василию Ивановичу в 1915 году перебило сухожилие на руке (она так и не восстановилась), а затем последовало ранение в ногу. Также надо помнить, что в Первую мировую войну он служил в пехотном полку, а до войны его деятельность была далека от верховой езды. Поэтому лихим кавалеристом он не был, старался передвигаться на автомобиле.

Но у киногероя не может быть таких проблем, поэтому на экране Чапаев на лихом белом коне ведет красноармейцев в атаку.

Фольклорного героя нарочно не придумаешь. Из огромного количества персонажей устного творчества, литературы, музыкального и изобразительного искусства в культурный код народа попадают единицы. И заранее не предсказать, кому повезет (или наоборот) остаться в памяти народа.

Каким образом командир дивизии, каких, в общем-то, во время Гражданской войны было множество, проделал путь до практически мифологического героя, персонажа народного творчества?