Болтает, да и только

Даже те, кто не был внимателен на уроках истории и прошел тему «Отечественная война 1812 года», как говорится, мимо, помнят, что русской армией командовал Михаил Илларионович Кутузов. Прилежные ученики вспомнят контурную карту и то, как обозначали командующих русскими армиями, которые были расположены вдоль западной границы – и среди них встречалась фамилия «Барклай де Толли». Ну а отличники точно расскажут, что командующим русской армией в начале войны был как раз Барклай, а после сражения под Смоленском его заменили на Кутузова: то ли потому, что иностранец, то ли тактику неверную выбрал… Нам кажется, что пора попробовать разобраться в тех событиях.

Моя библиотека

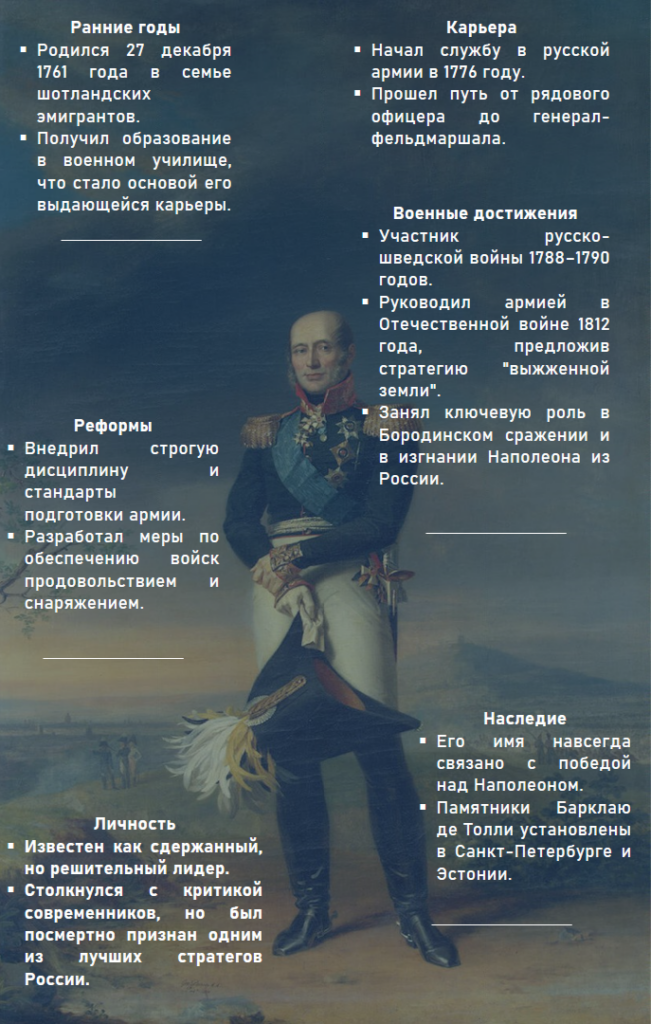

Заключение Тильзитского мира с Францией никого не обольщало: все понимали, что мы получили передышку, чтобы как можно лучше подготовиться к будущей войне с Наполеоном. В январе 1810 года военным министром был назначен Михаил Богданович Барклай де Толли. Его биография до этой даты заслуживает отдельного внимания, поэтому оставим ее на время и сосредоточимся на периоде 1810–1812 гг.

Первое, на что обратил внимание Михаил Богданович – необходимость централизации руководства вооруженными силами. В связи с этим вся полнота власти сосредоточилась в руках военного министра, а особенные департаменты и комитеты решали свои узконаправленные задачи. С 1811 года устанавливался четкий порядок и единообразие всей армии, включая численность частей и подразделений.

Так как в данный период шли войны с Турцией и Персией, понадобились дополнительные рекрутские наборы, чтобы увеличить численный состав войск. Причем особое внимание было уделено обучению новобранцев.

Уже 2 марта 1810 года Барклай де Толли подал императору докладную записку «О защите западных рубежей России». Она была посвящена тактике в ходе возможной войны против наполеоновской Франции. Суть доклада заключалась в следующем: так как мы не можем пока обеспечить крепостной защитой все протяжение границы, необходимо «избрать главную оборонительную линию, углубляясь внутрь края по Западной Двине и по Днепру, а в местах, прилегающих к сием рекам, иметь ужо все в готовности: крепости в лучшем оборонительном состоянии, укрепленные лагери, большие запасы провиантские, артиллерийские, комиссариатские и все нужное к военным действиям». То есть тактика первичного отступления с переходом в контрнаступление была предложена уже в 1810 году.

Теперь остановимся на важном моменте: можно ли назвать Барклая де Толли главнокомандующим? Он командовал силами 1-й армии, а после ее объединения с силами 2-й армии под Смоленском руководил действиями основной части вооруженных сил. Плюс был военным министром. И вроде бы этого достаточно, чтобы возложить на Михаила Богдановича всю ответственность за ход боевых действий.

Формально командующим русской армией был император Александр I, и до Смоленского сражения он так и не назначил кого-то другого нести это бремя: по статусу Барклай де Толли был равен Багратиону и Тормасову, которые руководили действиями 2-й и 3-й армий. Важно упомянуть, что Михаил Богданович имел очень сложный характер, особенно для начала XIX века: он не стремился быть любезным, обходительным, изъяснялся прямо и без обиняков, поэтому, как только представилась возможность, на него обрушился шквал критики от того же Багратиона. Получается, что Барклай так и не получил от императора права руководить войсками.

За что же критиковали Барклая де Толли? Ведь часто можно встретить утверждение, что тактика отступления практически спасла русскую армию от разгрома в приграничных сражениях и затем позволила Кутузову произвести судьбоносный Тарутинский маневр. Император в письме о назначении Михаила Илларионовича единым командующим указывает, что действия Барклая привели к «полной утрате доверия к нему со стороны армии и всего народа» (до сих пор актуальная формулировка, согласитесь). Скорее всего дело в том, что в начале войны план, который называли «скифским», казался Александру I разумным. Но после объединения 1-й и 2-й армий ожидались активные контрдействия. Но их не последовало, якобы «общественное» мнение сыграло на руку императору, и он отстранил Барклая.

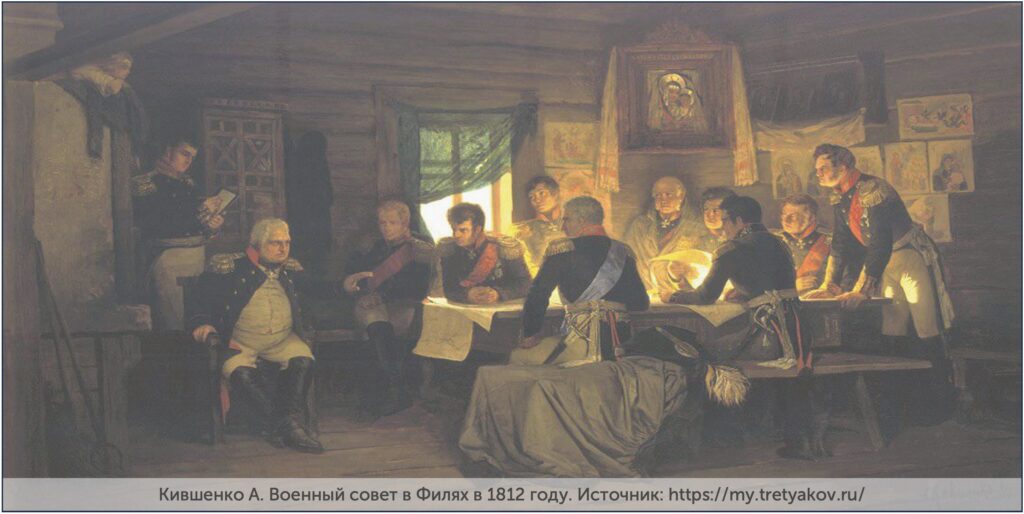

Есть мнение, что Барклай де Толли слишком увлекся отступательной тактикой. На совете в Филях и Барклай, и Кутузов настаивали на оставлении Москвы. Только Михаил Богданович предлагал идти дальше к Нижнему Новгороду, а Михаил Илларионович – перейти на Калужскую дорогу, перекрыть путь к продовольствию и вооружению, сделать невозможным поставку продовольствия в Москву по Смоленской дороге: в этих условиях ни один даже самый отчаянный полководец не рискнет осуществлять рейд на Петербург.

Значит ли это, что Барклай де Толли заслуживает презрительных шуток вроде коверканья фамилии («Болтает, да и только»)? Нужно ли отбросить усилия по подготовке к войне 1812 года и тот факт, что в первые недели военных действий тактика отступления действительно сломала планы Наполеона разбить по очереди русские армии в приграничных сражениях и вынудила его идти вглубь вражеской территории? Лучше всех, пожалуй, на эти вопросы ответил Александр Сергеевич Пушкин:

«Преемник твой стяжал успех, сокрытый

В главе твоей. А ты, непризнанный, забытый

Виновник торжества, почил. И в смертный час

С презреньем, может быть, воспоминал о нас».

Не менее точно Пушкин высказался и в прозе: «Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли потому, что Кутузов велик? Вы говорите, что заслуги его были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда? Конечно, не народом и не в 1812 году».

Словарь понятий и терминов

Рекрутские наборы – система комплектования армии в России XVIII–XIX вв., которая состояла в обязанности населения податных сословий ежегодно поставлять в армию и флот определенное число мужчин (рекрутов).

Совет в Филях – военный совет, на котором было принято решение оставить Москву без боя, организованный 1 сентября 1812 года М. И Кутузовым в деревне Фили.

Тарутинский маневр – стратегическое движение русской армии во время Отечественной войны 1812 года по направлению к селу Тарутино после сдачи Москвы с целью занять позиции, прикрывающие все дороги, ведущие на Калугу и Тулу.

Тильзитский мир – мирный договор, заключенный в 1807 году в Тильзите (ныне город Советск в Калининградской области) между Александром I и Наполеоном после Войны четвертой коалиции.

Список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов

- Балязин В.Н. Фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли : Жизнь и полковод. деятельность / В. Н. Балязин. — Киев : Воениздат : Киев. фил., 1990. — 301 с.

- Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 года. — Москва : Моск. рабочий, 1968. — 78 с.

- Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай : Легенды и быль 1812 г. / А. Г. Тартаковский. — Москва : Археогр. центр, 1996. – 365 с.

- Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года : диссертация … кандидата исторических наук : 07.00.02 / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1986. — 232 с.

Библиографический список

- 1812 год в воспоминаниях современников / Рос. АН, Ин-т рос. истории; [Редкол.: А. Г. Тартаковский (отв. ред.) и др.]. — Москва : Наука, 1995. — 202 с.

- 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников / [ред.-сост. : И. В. Черников]. — Москва : М-во обороны РФ : Молодая гвардия, 2009. — 235 с.

- Клаузевиц, Карл фон. 1812 год. Поход в Россию / Карл фон Клаузевиц. — Москва : Захаров, [2004] (Екатеринбург : ГИПП Урал. рабочий). — 247 с.

- Отечественная война 1812 г. : Сборник документов и материалов / Сост. … проф. А. В. Предтеченским, А. И. Васильевым и Б. Б. Фраткиным; Под ред. акад. Е. В. Тарле и др.; Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории. — Ленинград ; Москва : Акад. наук СССР, 1941. — 198 с.

Публикации по теме

Официальному поисковому движению в нашей стране чуть более 35 лет. Данный факт выглядит весьма странным, так как в наши дни поисковики принимают активное участие в увековечивании памяти защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. В это движение активно включены дети, ему придается важное значение на государственном уровне.

Как же получилось, что только в конце 1980-х гг. поисковики были объединены в официальные организации? Тут можно высказывать много предположений, но стоит вспомнить, что нерабочим днем 9 мая стало только спустя 20 лет после Победы, а традиции ежегодных парадов на Красной площади и того меньше лет. Возможно, более актуальными казались задачи восстановления разрушенного на треть национального богатства, возможно, были политические причины. Нам интересно другое: кто были те первые люди, которые решили, что они не могут спокойно жить, пока на полях сражений остаются незахороненными и неопознанными тысячи и тысячи солдат, отдавшие жизнь за Отечество?

Несмотря на то, что ритмически стихотворение больше подходит Маяковскому, автор данного лирического посвящения – Марина Цветаева, которая заметила, что именно история о спасении людей с парохода «Челюскин» пробудила в ней желание писать. Трудно себе представить советского человека в 1934 году, который бы не следил за историей челюскинцев и спасающих их летчиков. А затем восемь (!) экспедиций пытались найти затонувший пароход. За это время успели родиться такие версии событий, что их авторы могут претендовать на должность президента клуба всемирной теории заговора. Попробуем разобраться и узнать, можно ли на данный момент ставить точку в этой истории.

Феномен самозванства привлекает не только историков, но и писателей, художников, режиссеров. В отечественной истории есть два имени, которые присваивали себе чаще других. Это, несомненно, царевич Дмитрий, погибший в Угличе в 1591 году, и Петр III, убитый в Ропше в 1762 году. История зафиксировала более полусотни случаев рассказов о якобы сбежавшем из-под ареста императоре. Во многом причиной этого стали обстоятельства смерти Петра Федоровича.

Из исторических персонажей XVIII века по частоте упоминаний в фольклоре с генералиссимусом Суворовым могут сравниться разве только Емельян Пугачев и Петр I: об Александре Васильевиче слагали песни, рассказывали байки и анекдоты, до нас дошла даже былина. А еще в народе было распространено поверье, что Суворов не умер, а спит, и в случае серьезной угрозы Родине он встанет на ее защиту.

Историю пишут победители. Это расхожее выражение недалеко ушло от истины и касается не только войн. В отечественной историографии значительная часть XVIII столетия осталась под броским наименованием «эпоха дворцовых переворотов»: правители сменяли друг друга, и не всегда это происходило на законных основаниях. Поэтому те, кто прибегли к силовому способу решения вопроса о престолонаследии, дабы оправдать свои действия заботой о делах государства, не жалели сил в очернении предшественника. Особенно не повезло Петру III.

В наши дни Сергея Эйзенштейна часто обвиняют в том, что его фильм «Броненосец „Потемкин“» – это типичная агитка, которая спровоцировала неверное понимание событий 1905 года.

Но режиссер и не снимал документальное кино. Он говорил, что его задачей было показать человека, который гордо поднял голову и готов бороться за будущее всех людей. Что, без сомнения, удалось.

Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925 г.) стабильно входит в рейтинги лучших фильмов всех времен и народов. Как часто случается с творениями данного режиссера, многие воспринимают события 1905 года именно так, как это показано в ленте.

Почему же «Броненосец „Потемкин“» прочно занял свое место в истории кинематографа? И почему соответствие историческим событиям здесь не так важно?

Практически каждая статья об Александре Невском содержит упоминание о военном таланте князя. Его имя можно часто встретить в различных рейтингах выдающихся полководцев. И небезосновательно главными победами называют Невскую битву и Ледовое побоище.

В открытых источниках можно встретить хрестоматийное описание сражения на Чудском озере, например, «лед затруднял движение тяжелой рыцарской конницы, зато на льду было легче действовать русским дружинникам и ополченцам» или «рыцари построили свои войска в форме клина («свиньей»)». Какая информация о Ледовом побоище на данный момент опровергается специалистами, но продолжает публиковаться в самых разных изданиях?

Иван III остался в истории как Иван Великий: при нем практически завершилось объединение русских земель вокруг Москвы; Русь стала независимой, более того, вела успешные военные действия с осколками когда-то столь грозной Золотой Орды.

На памятнике «Тысячелетие России» рядом с Иваном III скульптор Микешин изобразил фигуру воеводы Даниила Холмского. Кто же этот почти забытый сейчас полководец?

В сентябре 2023 года в здании штаба Черноморского флота в Севастополе случился пожар, в котором чудом уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова. И тогда многие вспомнили о великом полководце, который не проиграл ни одного сражения и не потерял ни одного корабля. За какие заслуги Федор Ушаков (1745-1817 гг.) стал покровителем военно-морского флота?

Подробностей биографии Федора Федоровича в открытых источниках достаточно. Немалое внимание уделено и сражениям, в которых Ушаков командовал русской флотилией. Но заслуги Ушакова – это не только талант тактика и способность быстро оценить сильные и слабые стороны как свои, так и противника. Не только благочестие и образ жизни, которые позволили Русской православной церкви канонизировать его. Ушаков – это олицетворение русского флота, которым мы по праву гордимся. Чтобы осознать это, стоит обратиться к непродолжительному периоду деятельности Ф.Ф. Ушакова в период 1787-1891 гг., когда флот создавался.

Эпоха авангарда в нашей стране стала временем поиска и открытий, которые перевернули понимание не только отечественного, но и мирового искусства. Пока в качестве единственного варианта предъявления действительности не был директивно установлен социалистический реализм, каждый вид искусства пополнился новыми приемами, формами и подходами. Нередко этих подходов было несколько, что побуждало творческие споры, временами перерастающие в настоящее соперничество.

Сейчас дискуссия о том, какое кино требуется зрителю — художественное (игровое) или документальное (неигровое) — кажется немного искусственной: следуя разным законам, предписанным жанром, кино отражает взгляд творца на реальность, приглашая зрителя посмотреть на мир его глазами. Но в 1920-е годы, когда только предстояло определить место и роль разных направлений кинематографа в жизни общества, соперничество Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, подогреваемое прессой, с увлечением следившей за спором двух новаторов, казалось принципиальным.

Красный командир на Гражданской войне,

Красный командир на горячем коне…

Таким нам и представляется легендарный комдив Василий Иванович Чапаев. Правда нужно отметить, что реальному Василию Ивановичу в 1915 году перебило сухожилие на руке (она так и не восстановилась), а затем последовало ранение в ногу. Также надо помнить, что в Первую мировую войну он служил в пехотном полку, а до войны его деятельность была далека от верховой езды. Поэтому лихим кавалеристом он не был, старался передвигаться на автомобиле.

Но у киногероя не может быть таких проблем, поэтому на экране Чапаев на лихом белом коне ведет красноармейцев в атаку.

Фольклорного героя нарочно не придумаешь. Из огромного количества персонажей устного творчества, литературы, музыкального и изобразительного искусства в культурный код народа попадают единицы. И заранее не предсказать, кому повезет (или наоборот) остаться в памяти народа.

Каким образом командир дивизии, каких, в общем-то, во время Гражданской войны было множество, проделал путь до практически мифологического героя, персонажа народного творчества?