Как рождается альтернативная история. Часть 1.

Термин «альтернативная история» как насмешка над утверждением, что история не знает сослагательного наклонения, воспринимается нами совершенно по-разному. Это может быть эпизод какого-то исследования или речи, где попытка представить иной ход событий является приемом аргументации. Или целая концепция: все, что мы знаем – это фальсификация. Или начало фантастического романа…

Нас, в первую очередь, будет интересовать последняя ипостась альтернативной истории. Но на начальном этапе разделить эти подходы было не так-то просто.

Моя библиотека

В монументальном трактате Тита Ливия «История Рима от основания Города» есть фрагмент, в котором автор рассуждает о том, что случилось бы, если бы Александр Македонский пошел войной на Рим. После прочтения этого фрагмента становится понятно, что он носит скорее пропагандистский характер: сравнивая успехи Александра, Тит Ливий объясняет их удачей самого полководца и слабостью персов. Автор уверен, что любой из римских консулов или диктаторов смог бы противостоять македонцам: «Любой из них был наделен таким же мужеством и умом, как и Александр, а воинские навыки римлян со времен основания Города передавались из поколения в поколение и успели уже принять вид науки, построенной на твердых правилах». Кроме того, Тит Ливий считает, что «моральный облик» Александра Македонского явно не дотягивает до высоких римских стандартов. Да и римская природа, армия, вооружение – это вам не просто так! Здесь мы имеем дело скорее с панегириком Риму, чем с попыткой сравнительного анализа. Главный вывод Тита Ливия: если бы Александр Македонский пошел войной на Рим, ничего в истории не изменилось бы – как пить дать проиграл бы.

А вот английский писатель Исаак Дизраэли в эссе «Об истории событий, никогда не происходивших» 1849 года (часть сборника «Литературные курьезы») так объясняет причину своих фантазий: эти размышления могли бы помочь «расширить наши общие взгляды на человеческие дела». Дизраэли абсолютно справедливо упрекает предшественников, что они часто объясняли ход истории Провидением, с чем он категорически не согласен: автор выявляет события, при отсутствии которых история могла бы развиваться по совершенно иному сценарию.

Для начала Дизраэли поминает Тита Ливия (прямо как мы) и вспоминает о его рассуждениях относительно Александра Македонского. Сам же английский писатель в качестве краеугольного события европейской истории берет битву при Пуатье: Карл Мартелл остановил продвижение арабов в Европу, и в результате завоевана была только Испания, которую ожидал длительный процесс Реконкисты. Дизраэли подробно описывает, что столь позитивный для Франции и других европейских стран исход событий связан с конкретными действиями майордома Карла, позже получившего прозвище «Молот» («Мартелл»). Если бы не он, арабов (в эссе – сарацинов) ничего не остановило бы, и самым незначительным последствием была бы необходимость носить тюрбаны и не брить бороду; более серьезная угроза – ограниченность искусства и литературы.

С точки зрения Дизраэли, Реформация могла бы не случиться, если бы папский легат и другие церковные иерархи не оскорбляли бы Лютера и не угрожали ему. А так темперамент Мартина Лютера взял верх: «Из этого мы можем заключить, что одним из истинных авторов Реформации был именно папский легат».

Распространение протестантизма в Европе явно является важнейшей темой для Дизраэли. Вот несколько эпизодов, которые могли бы изменить ход истории:

- папа римский написал Генриху VIII письмо с предложением о возвращении в лоно католической церкви, в котором королю было обещано особенное положение среди европейских монархов; но письмо пришло на следующий день после женитьбы Генриха на протестантке Джейн Сеймур (не мог же папа предположить, что свадьба будет сразу после казни Анны Болейн – нельзя недооценивать Тюдоров, ой, нельзя);

- если бы Непобедимая Армада все-таки добралась до берегов Англии, Испания не ослабла бы настолько, что Филиппу пришлось отозвать из Нидерландов герцога Альбу, что, в свою очередь, привело к победе революции в Голландии;

- если бы Густав Адольф не погиб в битве при Лютцене (Тридцатилетняя война), то он смог бы уравнять позиции протестантов и католиков в Европе;

- если бы Оливер Кромвель не заключил союз с Испанией, французские гугеноты могли бы создать собственное независимое государство, что не допустило бы Французскую революцию (Дизраэли связывает события 1789 года с отменой Нантского эдикта).

Еще раз подчеркнем, что все эти рассуждения Исаака Дизраэли должны помочь понять влияние действий конкретного человека или несчастного случая (как гибель Густава Адольфа и Непобедимой Армады) на историю.

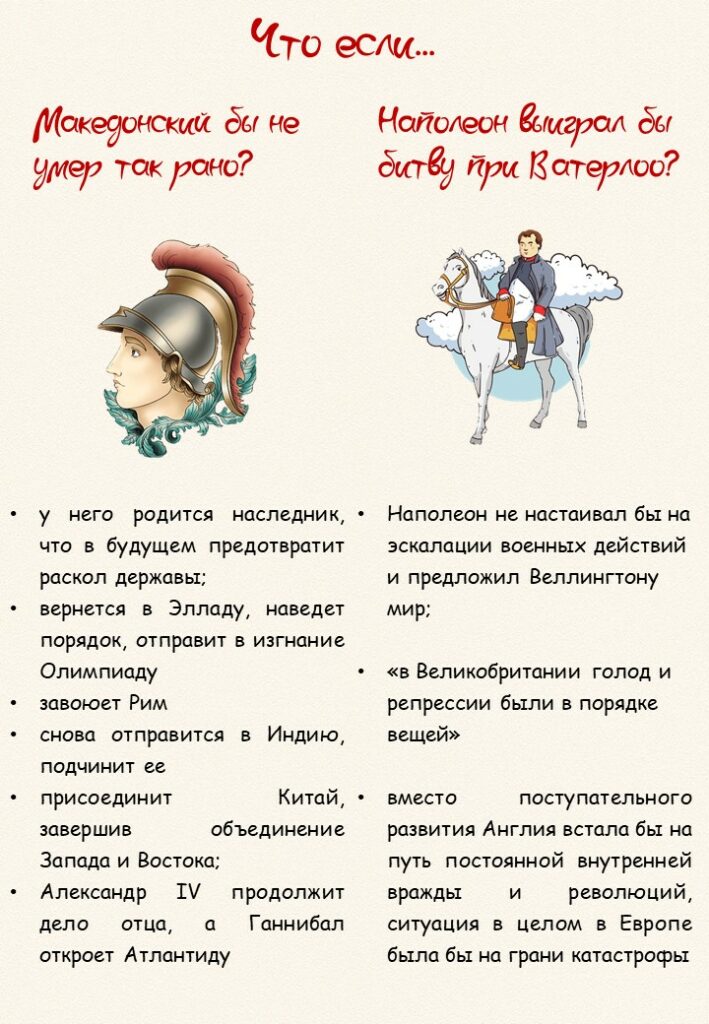

Основоположником ретропрогнозирования часто называют Арнольда Тойнби, который, как и Тит Ливий, решил представить, что могло измениться, если бы Александр Македонский не умер так рано.

Итак, если Александр Македонский выполнит все наставления врачей и выздоровеет в июне 323 года до н.э.:

- у него родится наследник, что в будущем предотвратит раскол державы;

- вернется в Элладу, наведет порядок, отправит в изгнание Олимпиаду (потрясающий фрагмент: «За десять лет разлуки Александр почти забыл, какая у него матушка; а теперь вспомнил – и вздрогнул»);

- завоюет Рим (шах и мат, Тит Ливий!);

- снова отправится в Индию, подчинит ее (самое интересное: буддизм станет основой веры нового общего государства);

- присоединит Китай, завершив объединение Запада и Востока;

- Александр IV продолжит дело отца, а Ганнибал откроет Атлантиду («Освоение этой удивительной страны сделало нашу цивилизацию истинно всемирной»).

Сразу бросается в глаза стиль эссе (очень рекомендуем его прочитать: в нем сочетаются тонкий английский юмор и прекрасный советский перевод). Александр Македонский ведет себя не как Александр Македонский, а как палата лордов английского парламента и Махатма Ганди в одном флаконе. Поэтому современники и восприняли работу Тойнби как шутку.

Интересное эссе написал в 1907 году британский же историк Джордж Тревельян. Несмотря на стиль исторического романа, Тревельян более глубоко подходит к рассуждениям, стараясь, чтобы его прогнозы коррелировались с реальными событиями. Итак, «Если бы Наполеон выиграл битву при Ватерлоо»:

- Наполеон не настаивал бы на эскалации военных действий и предложил Веллингтону мир;

- но это все равно сильно ослабило бы Англию, так как, несмотря на отмену континентальной блокады, тарифы оставались бы такими же высокими, чтобы содержать армию и флот Наполеона («в Великобритании голод и репрессии были в порядке вещей»);

- вместо поступательного развития Англия встала бы на путь постоянной внутренней вражды и революций, ситуация в целом в Европе была бы на грани катастрофы, но подробности можно узнать, прочитав эссе.

Что стало очевидным в начале ХХ века? Идея представить ход истории совсем другим оказалась очень привлекательной. Чем не преминули воспользоваться писатели-фантасты. О них расскажем в следующей публикации.

Словарь понятий и терминов

Артур Веллингтон (1769–1852 гг.) – британский военный и политический деятель, участник наполеоновских войн.

Гугеноты – французские протестанты.

Континентальная блокада – система экономических санкций против Англии, установленных Наполеоном в период наполеоновских войн.

Майордом – должность в государстве франков в эпоху Меровингов (VII–VIII вв.), функции которой практически были приравнены к королевским.

Непобедимая Армада – испанский флот, отправленный в 1588 году против Англии, но значительно пострадавший в штормах еще до прибытия к берегам Британии.

Панегирик – публичное выступление или художественное произведение, основная цель которого – восхваление какого-либо явления или литературного героя.

Папский легат – личный представитель папы римского в разных странах с конкретным поручением.

Реконкиста (исп. Reconquista, от reconquistar – отвоевывать) – процесс возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в 718 (или 722) – 1492 гг.

Реформация – религиозное и общественно-политическое течение в Европе XVI-XVII вв., направленное против Римско-католической церкви.

Тит Ливий – древнеримский историк конца I в. до н.э. – начала I в. н.э.

Список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов

- Бестужев-Лада И.В. Ретроальтернативистика в философии истории//Вопросы философии. – 1997. — № 8 — С. 112-122. URL: http://www.russ.ru/antolog/voprphil/1997/08/bestlada.htm

- Латов Ю.В. Ретропрогнозирование: фантастика или наука? URL: https://institutional.narod.ru/history/latov.htm

- Sidney Hook. «If» in History. In: S.Hook. The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility. New York: The John Day Co., 1943, ch.VII, p.119–136. Перевод д.и.н. Б.М. Шпотова. URL: https://igiti.hse.ru/data/461/313/1234/5_3_3Hook.pdf?ysclid=m4b4du316u791468401

Библиографический список

- Ливий Тит. История Рима от основания города : все книги в одном томе / Тит Ливий ; [пер. с лат. П. Андрианова]. — Москва : Э, 2017. — 1341 с.

- Тойнби. А.Дж. Если бы Александр не умер тогда… //»Знание — сила». – 1979.- №12.

- Isaac Disraeli. Curiosities of Literature, Vol. II (of 3) Edited, With Memoir And Notes, By His Son, The Earl Of Beaconsfield. URL: https://www.gutenberg.org/

- G. Macaulay Trevelyan. If Napoleon Had Won the Battle of Waterloo// Recent essays (edited by W.A.J. Archbold). — Longmans, Green and Co. Ltd.:1926.

Публикации по теме

Писатели-фантасты быстро поняли, что путешествия во времени – это хорошо продаваемый сюжет. Одним из направлений, о котором пойдет речь во второй части нашей публикации, станет следующая сюжетная линия: герой стремится найти событие, изменение которого может повернуть историю в другое русло. Другой вопрос – нужно ли это? Ведь еще Рэй Брэдбери предупреждал, что гибель даже маленькой бабочки в далеком прошлом может повлечь за собой непоправимые последствия. И грянет такой гром, что мало не покажется.

В 1648 году завершилась Тридцатилетняя война, которую часто называют первой общеевропейской. Вслед за Гуго Гроцием – автором трактата «О праве войны и мира» – Вестфальский мир стали называть основой международного гуманитарного права. Иногда можно прочитать, что отдельные положения Вестфальского мира вошли в Версальский мир, венчавший Первую мировую войну. Насколько это соответствует действительности?

Если внимательно изучить претензии к создателям «Храброго сердца», многие из них связаны не только с нарушением хода исторических событий, но и с отсутствием внимания к деталям: внешнему виду, оружию, быту шотландцев XIII века. Представляется интересным рассмотреть самые частые придирки критиков и удостовериться, что многие вещи не соответствуют историческому контексту.

Мэла Гибсона называют одним из самых скандальных актеров и режиссеров Голливуда: слишком часто фильмы с его участием или непосредственно им созданные вызывают осуждение. Англичане были недовольны тем, как показана война за независимость в США в ленте «Патриот» — слишком уж кровожадными предстали солдаты Георга III. Невероятная волна возмущения и обвинения в антисемитизме последовали за выходом фильма «Страсти Христовы». Ученые, исследующие историю майя, призвали не смотреть «Апокалипсис», который, по их мнению, способствует созданию искаженного представления о племени.

Горбатый карлик и калека, дьявол во плоти. Каким еще не был Ричард III?

В массовом сознании закрепился образ злодея, доставшийся по наследству от хроник Шекспира. Данная статья предлагает разобраться, для чего память о Ричарде III была очернена, и выделить подтвержденные факты, какими деяниями – достойными восхищения или порицания – остался в истории Ричард, герцог Глостер, чья смерть стала финалом войны Алой и Белой роз.

Если вскрыть его гробницу, начнется самая страшная война.

Находящегося в плену османского султана он держал в клетке и использовал как подставку, чтобы влезать на лошадь.

Побежденные им цари были запряжены в его колесницу.

Эти и другие известные мифические представления о великом тюрко-монгольском завоевателе Тамерлане известны не из исторических описаний, а из пьес и рассказов, романтизирующих его достижения и утрирующих злодеяния. Но картину Василия Верещагина, на которой изображена пирамида из человеческих черепов, можно считать исторической.

По легенде одно из древних чудес света – знаменитый Колосс на острове Родос – был возведен в честь громкой победы греков над македонцами. Но кого одолели родосцы, что сочли достойным увековечить свою победу величайшим на тот момент творением человеческих рук?

Пожалуй, удостоиться такой чести мог только Александр Македонский, которого не только в древности, но и позднее признавали самым гениальным полководцем и величайшим завоевателем. Однако гигантская статуя отметила победу жителей острова над Деметрием Полиоркетом. Он тоже был македонцем, сыном одного из бывших соратников давно почившего Александра Македонского – Антигона Одноглазого. Его война с родосцами случилась спустя почти 20 лет после смерти великого завоевателя. Чем же была знаменательна эта война и победа родосцев? Почему о Деметрии говорили как о «живом боге, осаждающем города»?

Современные издания пестрят броскими заголовками «10 самых…», «20 самых…» и даже «100 самых…» чего и кого угодно. Попытки сформировать рейтинг военачальников также предпринимались не раз. В основе подобных рейтингов лежит, как правило, субъективное мнение его составителя. Но иногда исследователи пытались сначала определить критерии и даже некие коэффициенты гениальности полководца и лишь затем, на основе своей концепции, ранжировать военачальников. С этих позиций внимания заслуживают два подхода к определению самого талантливого полководца.