Поиск, ставший судьбой

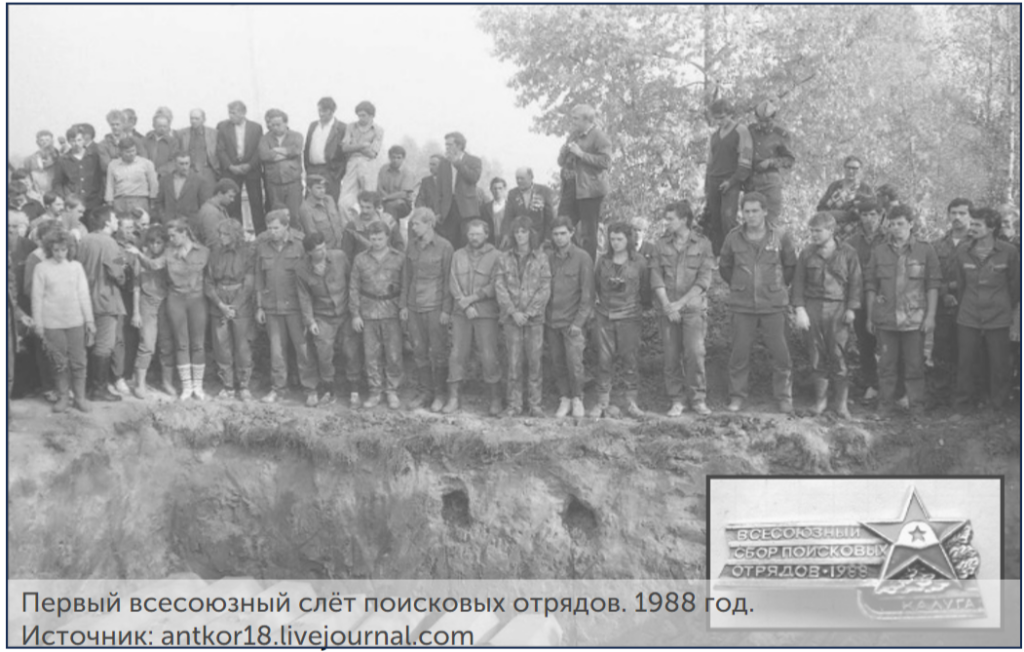

Официальному поисковому движению в нашей стране чуть более 35 лет. Данный факт выглядит весьма странным, так как в наши дни поисковики принимают активное участие в увековечивании памяти защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. В это движение активно включены дети, ему придается важное значение на государственном уровне.

Как же получилось, что только в конце 1980-х гг. поисковики были объединены в официальные организации? Тут можно высказывать много предположений, но стоит вспомнить, что нерабочим днем 9 мая стало только спустя 20 лет после Победы, а традиции ежегодных парадов на Красной площади и того меньше лет. Возможно, более актуальными казались задачи восстановления разрушенного на треть национального богатства, возможно, были политические причины. Нам интересно другое: кто были те первые люди, которые решили, что они не могут спокойно жить, пока на полях сражений остаются незахороненными и неопознанными тысячи и тысячи солдат, отдавшие жизнь за Отечество?

Моя библиотека

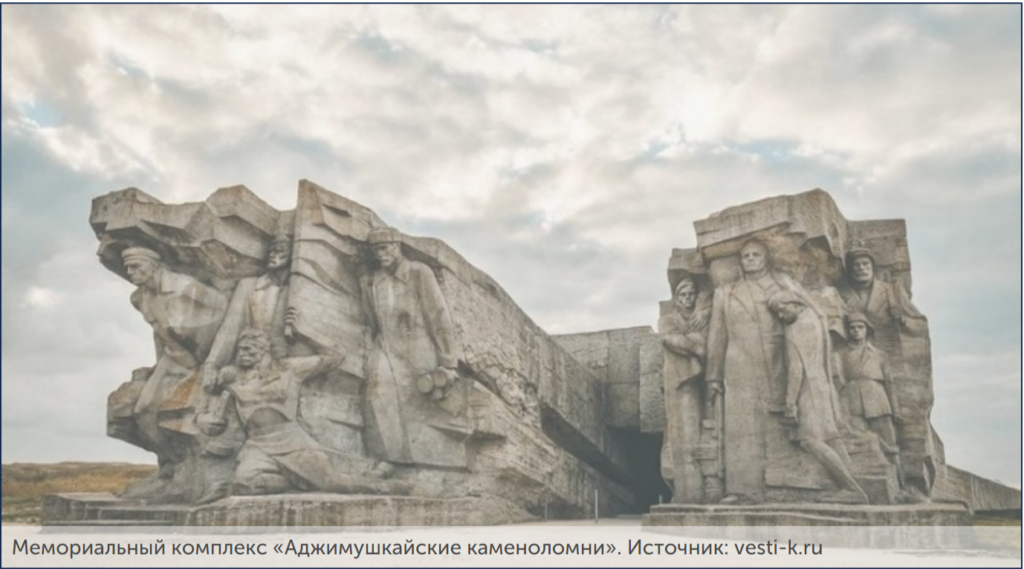

Одним из первых опытов проведения своего рода расследования на основании изучения останков воинов стала деятельность солдат, зашедших в Керчь в ноябре 1943 года и увидевших мумифицированные тела в Аджимушкайских каменоломнях. Командиры, увидев, какое потрясение испытал личный состав, решили, что должны разобраться в том, что произошло, во что бы то ни стало.

Исследовались документы, дневники, записи. Многие тексты дошли до нас благодаря скрупулезности лейтенанта Грицая, который переписал и сохранил их у себя. Нельзя утверждать, что на месте работала официальная комиссия, поэтому до сих пор в профессиональном сообществе ведутся споры, можно ли начинать отсчет истории поиска с изучения трагических событий в Аджимушкае.

Непонятно, как учитывать в летописи поискового движения тех, кто после войны пытался разыскать своих однополчан или родственников, проезжая по местам боев. А еще есть удивительные исследователи – школьники, особенно мальчишки, которые, по словам С.И. Садовникова, «умудрялись залезать в полузатопленные в болотах танки и упавшие самолеты, раскапывать окопы и осыпающиеся блиндажи…». В некоторых населенных пунктах таких ребят организовывали педагоги в рамках различных исторических или краеведческих кружков.

Сохранилась информация о первом групповом полевом выходе. О нем рассказали Олег и Аркадий Лишины – одни из первых активных поисковиков в доофициальный период: «Почти за 10 лет до нас, в 1958 году, вышла в маршрут московская экспедиция под руководством Юрия Робертовича Барановского, учителя, фронтовика, в юности воевавшего в рядах 2-й ударной армии. Изучение поля боя, захоронение останков и восстановление имен погибших стало первым шагом в длинном – в 25 лет! – пути отряда».

Еще один «кандидат» в первопроходцы – Николай Орлов. Предметом его изучения стала одна из самых неизвестных операций – Любанская, в результате которой сотни тысяч солдат остались непогребенными. Николай Иванович рассказывал позднее, что натолкнуло его на идею этой экспедиции. Вернувшись с фронта, Орлов оказался в местечке Мясной Бор. Проходя через болото, он увидел тела погибших и незахороненных солдат, из-за особенностей местности сохранившиеся так, как будто погибли они буквально вчера. На одном теле Николай нашел сохранившийся личный опознавательный знак. Впоследствии Орлов разыскал мать солдата и рассказал ей о том, где и при каких обстоятельствах погиб ее сын. Видя, как важно было для женщины узнать судьбу близкого человека, Орлов понял, что поиск станет делом жизни.

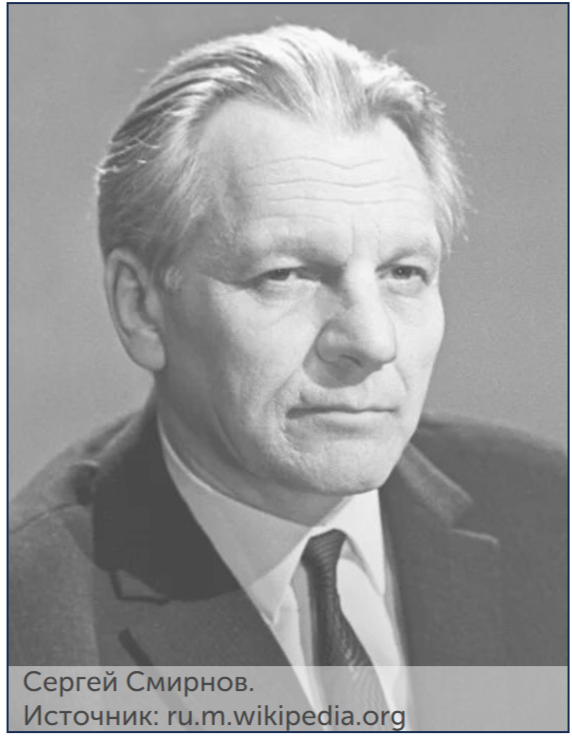

В начале 1950-х гг. появился человек, который открыл для общественности подвиг защитников Брестской крепости. Да, трудно поверить, что столь уникальный пример героизма и стойкости советских воинов мог затеряться. Видимо, именно такие примеры деятельности поисковиков и военных исследователей лучше других раскрывают значимость этого движения. «Мне не дают покоя те, кто вернулся домой, и те, кто остался там, на поле боя», – так объяснил Сергей Сергеевич Смирнов, почему он начал по крупицам собирать воспоминания, отрывочные сведения, сообщения о событиях 1941 года в Брестской крепости. Итогом стал альманах «Подвиг» – цикл радио- и телепередач, из которых страна впервые узнала фамилии защитников Брестской крепости. В судьбе многих Смирнов принял личное участие: оказал содействие в реабилитации, возвращении в партию, поисках работы.

В эфирах Смирнов рассказывал не только о героях войны, но и о тех, кто решил посвятить жизнь их поиску. Кроме Брестской крепости Сергей Сергеевич вернул общественное внимание к Аджимушкайским каменоломням, где начал работу керченский журналист Владимир Биршерт, чей дядя, старший лейтенант Клобуков, оставил дневник о событиях в Аджимушкае. Биршерт изучал не только найденные новые документы, но и проводил полевые исследования.

Именно из первых публикаций и выступлений С.С. Смирнова страна узнала имена тех, кто ведет поиски, устанавливает имена погибших и пишет летопись Великой Отечественной войны. Это были одиночки, которые своим энтузиазмом сделали возможным то, что мы видим сейчас: тысячи и тысячи поисковиков, сложная структура организаций, впечатляющие результаты экспедиций. И благодарность от тех, кому вернули родных.

Словарь понятий и терминов

Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в черте города Керчь, где со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Длина раскопанных ходов центральных каменоломен более 8 км, многие километры ходов скрыты под завалами, которые образовались в результате попыток нацистов подорвать кровлю. Общее число оборонявших каменоломни солдат, офицеров, гражданских (включая женщин и детей) – около 13 тысяч человек.

Блиндаж – постоянное или временное подземное фортификационное сооружение для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, от зажигательного оружия и оружия массового поражения, для отдыха личного состава.

Любанская наступательная операция (7 января – 30 апреля 1942 года), в немецкой историографии Битва за Волхов (нем. Wolchow-Schlacht) – наименование наступательной операции войск Волховского и части сил Ленинградского фронтов; третья попытка деблокировать Ленинград.

Список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов

- Князев Г.Н. Доблесть бессмертна : О подвиге защитников Аджимушкая / Г. Н. Князев, И. С. Проценко; [Лит. запись Д. А. Диброва]. — Москва : Политиздат, 1986. — 174 с.

- Летопись поискового движения России. Часть 1. / Под ред. В.К. Щербанова. — Ростов-на-Дону, 2003-2005.

- Поисковое движение России. Ростовское региональное отделение. URL: https://poisk-don.ru/

- Смирнов С.С. Брестская крепость: Краткий очерк героич. обороны 1941 г. — Москва : Воениздат, 1957. — 167 с.

- Смирнов С.С. Рассказы о неизвестных героях. — [Москва] : Мол. гвардия, 1963. — 224 с.

Библиографический список

- Абрамов В.В. Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен: В. В. Абрамов. — Москва : Знание, 1983. — 64 с.

- Лишин, Олег Всеволодович. Это нужно живым / О. В. Лишин, А. К. Лишин. — Москва : Педагогика, 1990. — 204 с.

- Садовников С.И. Поиск, ставший судьбой / С. И. Садовников. — Москва, 2003. — 258 с.

- Смирнов С.С. В поисках героев Брестской крепости. — Краснодар : Кн. изд-во, 1957. — 136 с.

- Степанов В.В. К вопросу об истории поискового движения в СССР и России // Военно-исторический архив — №12 – 2006.

Публикации по теме

Несмотря на то, что ритмически стихотворение больше подходит Маяковскому, автор данного лирического посвящения – Марина Цветаева, которая заметила, что именно история о спасении людей с парохода «Челюскин» пробудила в ней желание писать. Трудно себе представить советского человека в 1934 году, который бы не следил за историей челюскинцев и спасающих их летчиков. А затем восемь (!) экспедиций пытались найти затонувший пароход. За это время успели родиться такие версии событий, что их авторы могут претендовать на должность президента клуба всемирной теории заговора. Попробуем разобраться и узнать, можно ли на данный момент ставить точку в этой истории.

Даже те, кто не был внимателен на уроках истории и прошел тему «Отечественная война 1812 года», как говорится, мимо, помнят, что русской армией командовал Михаил Илларионович Кутузов. Прилежные ученики вспомнят контурную карту и то, как обозначали командующих русскими армиями, которые были расположены вдоль западной границы – и среди них встречалась фамилия «Барклай де Толли». Ну а отличники точно расскажут, что командующим русской армией в начале войны был как раз Барклай, а после сражения под Смоленском его заменили на Кутузова: то ли потому, что иностранец, то ли тактику неверную выбрал… Нам кажется, что пора попробовать разобраться в тех событиях.

Феномен самозванства привлекает не только историков, но и писателей, художников, режиссеров. В отечественной истории есть два имени, которые присваивали себе чаще других. Это, несомненно, царевич Дмитрий, погибший в Угличе в 1591 году, и Петр III, убитый в Ропше в 1762 году. История зафиксировала более полусотни случаев рассказов о якобы сбежавшем из-под ареста императоре. Во многом причиной этого стали обстоятельства смерти Петра Федоровича.

Из исторических персонажей XVIII века по частоте упоминаний в фольклоре с генералиссимусом Суворовым могут сравниться разве только Емельян Пугачев и Петр I: об Александре Васильевиче слагали песни, рассказывали байки и анекдоты, до нас дошла даже былина. А еще в народе было распространено поверье, что Суворов не умер, а спит, и в случае серьезной угрозы Родине он встанет на ее защиту.

Историю пишут победители. Это расхожее выражение недалеко ушло от истины и касается не только войн. В отечественной историографии значительная часть XVIII столетия осталась под броским наименованием «эпоха дворцовых переворотов»: правители сменяли друг друга, и не всегда это происходило на законных основаниях. Поэтому те, кто прибегли к силовому способу решения вопроса о престолонаследии, дабы оправдать свои действия заботой о делах государства, не жалели сил в очернении предшественника. Особенно не повезло Петру III.

В наши дни Сергея Эйзенштейна часто обвиняют в том, что его фильм «Броненосец „Потемкин“» – это типичная агитка, которая спровоцировала неверное понимание событий 1905 года.

Но режиссер и не снимал документальное кино. Он говорил, что его задачей было показать человека, который гордо поднял голову и готов бороться за будущее всех людей. Что, без сомнения, удалось.

Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925 г.) стабильно входит в рейтинги лучших фильмов всех времен и народов. Как часто случается с творениями данного режиссера, многие воспринимают события 1905 года именно так, как это показано в ленте.

Почему же «Броненосец „Потемкин“» прочно занял свое место в истории кинематографа? И почему соответствие историческим событиям здесь не так важно?

Практически каждая статья об Александре Невском содержит упоминание о военном таланте князя. Его имя можно часто встретить в различных рейтингах выдающихся полководцев. И небезосновательно главными победами называют Невскую битву и Ледовое побоище.

В открытых источниках можно встретить хрестоматийное описание сражения на Чудском озере, например, «лед затруднял движение тяжелой рыцарской конницы, зато на льду было легче действовать русским дружинникам и ополченцам» или «рыцари построили свои войска в форме клина («свиньей»)». Какая информация о Ледовом побоище на данный момент опровергается специалистами, но продолжает публиковаться в самых разных изданиях?

Иван III остался в истории как Иван Великий: при нем практически завершилось объединение русских земель вокруг Москвы; Русь стала независимой, более того, вела успешные военные действия с осколками когда-то столь грозной Золотой Орды.

На памятнике «Тысячелетие России» рядом с Иваном III скульптор Микешин изобразил фигуру воеводы Даниила Холмского. Кто же этот почти забытый сейчас полководец?

В сентябре 2023 года в здании штаба Черноморского флота в Севастополе случился пожар, в котором чудом уцелела икона святого праведного воина Федора Ушакова. И тогда многие вспомнили о великом полководце, который не проиграл ни одного сражения и не потерял ни одного корабля. За какие заслуги Федор Ушаков (1745-1817 гг.) стал покровителем военно-морского флота?

Подробностей биографии Федора Федоровича в открытых источниках достаточно. Немалое внимание уделено и сражениям, в которых Ушаков командовал русской флотилией. Но заслуги Ушакова – это не только талант тактика и способность быстро оценить сильные и слабые стороны как свои, так и противника. Не только благочестие и образ жизни, которые позволили Русской православной церкви канонизировать его. Ушаков – это олицетворение русского флота, которым мы по праву гордимся. Чтобы осознать это, стоит обратиться к непродолжительному периоду деятельности Ф.Ф. Ушакова в период 1787-1891 гг., когда флот создавался.

Эпоха авангарда в нашей стране стала временем поиска и открытий, которые перевернули понимание не только отечественного, но и мирового искусства. Пока в качестве единственного варианта предъявления действительности не был директивно установлен социалистический реализм, каждый вид искусства пополнился новыми приемами, формами и подходами. Нередко этих подходов было несколько, что побуждало творческие споры, временами перерастающие в настоящее соперничество.

Сейчас дискуссия о том, какое кино требуется зрителю — художественное (игровое) или документальное (неигровое) — кажется немного искусственной: следуя разным законам, предписанным жанром, кино отражает взгляд творца на реальность, приглашая зрителя посмотреть на мир его глазами. Но в 1920-е годы, когда только предстояло определить место и роль разных направлений кинематографа в жизни общества, соперничество Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, подогреваемое прессой, с увлечением следившей за спором двух новаторов, казалось принципиальным.

Красный командир на Гражданской войне,

Красный командир на горячем коне…

Таким нам и представляется легендарный комдив Василий Иванович Чапаев. Правда нужно отметить, что реальному Василию Ивановичу в 1915 году перебило сухожилие на руке (она так и не восстановилась), а затем последовало ранение в ногу. Также надо помнить, что в Первую мировую войну он служил в пехотном полку, а до войны его деятельность была далека от верховой езды. Поэтому лихим кавалеристом он не был, старался передвигаться на автомобиле.

Но у киногероя не может быть таких проблем, поэтому на экране Чапаев на лихом белом коне ведет красноармейцев в атаку.

Фольклорного героя нарочно не придумаешь. Из огромного количества персонажей устного творчества, литературы, музыкального и изобразительного искусства в культурный код народа попадают единицы. И заранее не предсказать, кому повезет (или наоборот) остаться в памяти народа.

Каким образом командир дивизии, каких, в общем-то, во время Гражданской войны было множество, проделал путь до практически мифологического героя, персонажа народного творчества?